El autor relata historias del pasado y, desde hace años, es el que más libros vende en Uruguay

25/05/2024

La impresión que le dio en la adolescencia la sangre emanada de la rodilla de una amiga tras caerse de la bicicleta lo hizo abandonar su vocación inicial de ser médico. Tampoco la abogacía lo convenció y abandonó en segundo año. Pudo más su primer talento demostrado en la escuela cuando se lucía escribiendo composiciones. “Mi madre era profesora de literatura española –evoca–; en mi casa siempre hubo libros y sobre todo diarios, un matutino y un vespertino, y los domingos, LA NACION, de Buenos Aires. Como mis abuelos tenían familia en la Argentina seguían muy de cerca todo lo que sucedía allí”.

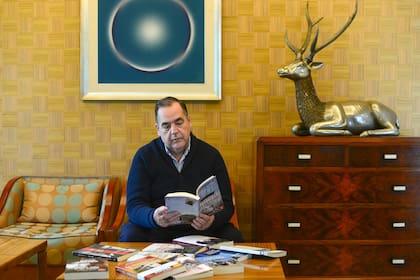

La entrevista tiene lugar en el hotel Barradas, de la Parada 9 de La Mansa, base de operaciones habitual de Fischer cuando anda por el Este. Allí mismo graba Los notables, el programa de entrevistas a personalidades de la vecina orilla que emiten Canal 11 de Punta del Este y Canal 21 de cable, en Montevideo.

“Los entrevistados son notables no por ser conocidos, sino por los aportes que hacen a la sociedad”, aclara y pone como ejemplo a la médica genetista Natalia Sandberg, que descubrió el código genético del asesino de Lola Chomnalez, cuyo homicidio fue en Valizas el 28 de diciembre de 2014. Y también se llama Los notables el ciclo de entrevistas en vivo que todos los veranos desborda los salones y parque del Barradas de entusiastas asistentes.

Tiene en su haber un par de documentales y obras de teatro, publica una columna semanal de opinión en el diario El País de Montevideo, tiene dos hijos y dos nietas, Guillermina, de cuatro años, e Inés, de uno y medio. “Si escribir un libro es felicidad ni te cuento lo que es ser abuelo militante –confiesa–: ayudo en los baños, a la hora de comer y hasta me quedo a la noche con enorme alegría cuando los padres tienen que salir”.

El próximo 12 de junio presentará en la embajada de Uruguay en Buenos Aires su más reciente libro, El precio de una traición.

–¿Qué condiciones hay que reunir para llegar a ser best seller?

–Jaja, creo que no hay fórmula. La condición es sintonizar con los lectores. No es nada fácil. Es un proceso que lleva años. Los periodistas de nuestra generación tenemos una suerte de olfato de por dónde puede ir la cosa, algo que ha sido clave en todos mis libros.

–¿Y “por dónde va la cosa” en general en tus 25 libros ya publicados?

–No se puede hablar en general, sino de cada caso en particular. En cada libro mío siempre hubo un detonante que pudo ser una información o una carta. En la agenda que tengo armada a veces hay que adelantar un libro porque viene un aniversario redondo del personaje principal.

–La historia domina tu obra. Pero hay muchos libros de historia y no por eso son exitosos. ¿Cuál sería tu clave?

–Lo que la historia no contó: ahí está la clave. Hay una historia oficial y yo, en la mayoría de los casos, he ido en contra de esa historia oficial porque he encontrado elementos reveladores en las pesquisas y en las investigaciones que encaro, ya sea en documentos o en cartas no conocidas.

–No te deben querer mucho los académicos de la historia...

–Eso me preocupa muy poco, sinceramente porque hay una hemiplejia en todos los países con la historia y que en Uruguay también se dio por determinadas condiciones. Acá hubo un partido que gobernó durante 97 años consecutivos [los colorados] y la historia se contó desde esa mirada. Luego vino un cambio [los blancos, que gobernaron entre 1990 y 1995] y después hubo otro partido más recientemente [el Frente Amplio], que gobernó quince años y que también construyó un relato de la historia completamente falso.

–En la Argentina esto que describís se llamaría revisionismo, una visión muy politizada, que en tus libros, al menos, no se nota.

–Es que no lo hago con un fin político partidario. Tengo una clara identidad política que mis lectores conocen porque nunca la he ocultado, ni como periodista ni como escritor. Soy un convencido y adhiero al Partido Blanco o Nacional, pero no soy un operador político ni un militante.

–Lo que no quita que también puedas tener en ciertos títulos tuyos alguna mirada incómoda hacia los blancos.

–Por supuesto, por ejemplo, rescaté del olvido al primer presidente blanco que tuvo Uruguay, Bernardo Berro, que el partido ha ignorado por desidia y apatía a pesar de ser un personaje fundamental en la historia moderna del Uruguay. En uno de los días más trágicos de la historia del país, Berro fue asesinado y al día de hoy no tiene partida de defunción, o sea que sigue vivo para el Estado.

–Ser el autor que más vende genera también obligaciones. Las editoriales se ponen muy intensas y demandantes. Sos como Woody Allen, pero en vez de una película por año, en ese mismo período tenés que publicar un nuevo libro. ¿Cómo te organizás para cumplir con plazos tan exigentes?

–Primero defino el tema y la investigación periodística que lo sustenta. Siempre hago esa precisión: yo no escribo historia. Soy un periodista que escribe libros y, a veces, novelo esas historias. Una vez definido el personaje, la investigación, que empezó mucho tiempo atrás, se intensifica y adquiere un ritmo más dinámico.

–O sea que, para adelante, ¿tenés tres o cuatro historias en distintos grados de maduración?

–Claro, porque al estar mucho tiempo hurgando y buscando, hace que vos encuentres material de otros personajes. Me pasó más de una vez que investigando en el Archivo General de la Nación sobre lo que fue la biografía de China Zorrilla me encontré con dos cartas extraordinarias de una mujer, Elvira Reyes, que dos años después fue otro libro, una historia increíble de amor entre ella y un expresidente uruguayo, Julio Herrera y Obes. Tuvieron un noviazgo que duró cincuenta años.

–Tus investigaciones suelen ser de largo aliento, pero tus libros no son tan voluminosos. ¿Por qué?

–Hay una decisión personal. Hoy los libros compiten con las plataformas, los celulares, y con el tiempo. Por eso considero que un libro no puede tener más de 300 páginas, cuanto mucho 310 ó 320. Ahí también pesa el periodista. Yo me enamoro de los personajes, sino no podría escribir sobre ellos, pero entiendo que ahora es tanto el bombardeo de materiales y de información que eso hace que la gente tenga muchísimo menos tiempo para dedicarle a la lectura. Eso sí, me sirve mucho para el contexto y seguramente para futuros libros y, sobre todo, para llenar placares de mi casa. El día en que yo no esté, mis hijos no sé si se van a acordar de mí precisamente de la mejor manera.

–Hablás del mundo virtual que nos quita tanto tiempo. ¿Sigue leyendo la gente?

–Creo que sí y mucho. Pero para que la gente te lea, en primer lugar, la historia tiene que ser atractiva pero no demasiado extensa, en un lenguaje muy periodístico y llano. La gente evita las lecturas muy barrocas y cargadas. Hay que atrapar al lector en la primera página. Eso es lo más difícil. Gabriel García Márquez decía que había que hacerlo en el primer renglón.

–¿Cómo es el uruguayo como lector?

–Es muy lector, ávido, también muy crítico, pero muy fiel. Una vez que lo conquistaste, que le gustó una obra tuya, te va a seguir. Por lo menos esa es la experiencia que tengo en estos treinta años de escritura.

–Hay títulos tuyos que resuenan a culebrones: Serás mía o de nadie, Qué poco vale la vida, Sufrir en silencio, Mejor callar, Qué tupé. ¿Te salen de golpe, antes, durante o después de la novela?

–Fue un aprendizaje. El título en general sale al final. No me gusta cuando sale al principio. Tengo mis cábalas. Hice redacción muchos años en el diario El País, donde comencé a trabajar hace 43 años e hice carrera. Tenía un jefe, Guillermo Pérez Rossell, hoy retirado, que fue quien me orientó y con el que tenía muy buen vínculo y comunicación. Siempre me exigía buenos títulos y yo, a veces, me pasaba dos horas frente a las viejas máquinas Remington probando y creo que eso lo aprendí. En el título de un libro tenés que sintetizar lo que pretendés contar en la historia. Puede sonar a culebrones, pero a veces son frases textuales de los personajes.

–Los libros son como hijitos, uno los quiere igual, pero ¿hay preferidos?

–Te podría decir como un buen padre de familia, que los quiero a todos por igual y en parte es así porque cada uno es un momento de la vida y un personaje particular. Le tengo un gran cariño al que por su repercusión me hizo dar cuenta de que podía dedicarme a esto a tiempo completo y tratar de vivir de los derechos de autor, aun en un mercado tan chico como el uruguayo. Ese libro es Al encuentro de las tres Marías, la biografía de Juana de Ibarbourou, en 2007, aunque entonces ya tenía publicados cuatro libros anteriores.

–Te referís a “Juana de América”, la gran poetisa uruguaya...

–La rescaté del olvido ya que, por razones políticas, era totalmente despreciada por los centros docentes. Juana era adicta a las drogas, tuvo amores prohibidos y sufrió violencia de género por parte de su marido y su hijo. Humanicé un mito.

–Y vendió un montón, ¿no?

–Al día de hoy lleva casi 60 mil ejemplares vendidos solo en Uruguay y se reedita permanentemente porque la gente lo pide.

–De este libro tengo entendido que hiciste una versión teatral y está pendiente una película.

–Los tiempos de cine no son los que uno quisiera. Es un proyecto que ha tenido marchas y contramarchas. Está abierto. En algún momento espero que cristalice, como otros de mis libros que están siendo estudiados para hacer series o películas.

–Juana de Ibarbourou, Carlota Ferreira, Cándida Saravia, Elvira Reyes, Delmira Agustini. Tenés protagonistas femeninas muy fuertes. ¿Hacés un rescate de la mujer porque la historia uruguaya es más bien varonil?

–Sin duda, está mi saga protagonizada por Juana, Delmira y María Eugenia Ferreira, que son las tres mujeres fundamentales de la poesía uruguaya en el comienzo del siglo XX. Carlota fue la amante de Juan Manuel Blanes, quien la retrató y es uno de los cuadros más icónicos de la pintura uruguaya. Cándida era la mujer de Aparicio Saravia, el caudillo blanco, que casi nadie conocía y que fue un personaje fundamental en la vida de ese hombre y del país. Estas mujeres, en silencio, han hecho cosas extraordinarias.

–Mencionaste antes a China Zorrilla, tan querida en ambas orillas del Río de la Plata.

–Hay una definición de China Zorrilla: “En la Argentina la amaron; en Uruguay la quisimos”, lo cual es una gran verdad. China se va a la Argentina siendo ya una mujer grande en la década del 70, con cincuenta años y una formación extraordinaria. Representaba lo mejor de la cultura uruguaya. Y se va porque no la reconocen, le niegan un premio Florencio por una actuación dramática excepcional en una obra muy conocida, tanto en la Argentina como en Uruguay, que fue El tobogán, de Jacobo Langsner, el autor de Esperando la Carroza. Ya tenía una fama muy bien ganada de comediante y se le niega ese premio como actriz dramática. Entonces decide aceptar un ofrecimiento de Lautaro Murúa y se va a la Argentina a filmar Un guapo del 900 y La mafia. Y lo primero que hace en teatro es Las mariposas son libres, con Susana Giménez. Después participa en las tiras de Alberto Migré. Además, en Uruguay la dictadura militar la prohíbe. Durante mucho tiempo se pensó que ella se había ido por razones políticas, pero en verdad se fue antes desilusionada del Uruguay o, por lo menos, con esa camarilla de críticos que no le daban el lugar que le correspondía. Yo accedí a los expedientes ya que la seguían en Uruguay y en la Argentina. En un informe figuraba que había invitado a ver Emily en teatro a Wilson Ferreira Aldunate y a su mujer. La acusaban de liderar una organización guerrillera para enfrentar a la dictadura militar. Un absurdo total.

–¿Cómo fue tu relación con China?

–Tuve una relación amistosa profesional, pero no fui del círculo más próximo. Conocí mucho a la madre, que era una mujer extraordinaria, doña Guma, con la cual conversé muchas veces. A China le planteé en tres oportunidades durante diez años que quería escribir su biografía y me decía: “¿A vos te parece que a alguien le puede interesar un libro sobre mí?”. Una de esas veces le llevé un ejemplar de Al encuentro de las tres Marías porque había pensado en ella para la versión teatral. Ahí fue que me dijo que no podía aceptar el papel porque estaba perdiendo la memoria. Me decía con dolor: “¿Sabés lo que eso significa para una actriz?”.

–¿Escribís de una? ¿Corregís mucho?

–Empiezo a escribir a las cinco o seis de la tarde en mi casa. A veces llego hasta el amanecer, siempre acompañado de música, preferentemente clásica. También tango y, para las escenas más tormentosas, no puede faltar Piazzolla. Antes de empezar un nuevo capítulo releo lo anterior y hago una primera corrección. Mi editora me hace su devolución con algunos comentarios y después tengo la enorme fortuna de contar con la misma correctora desde el primer día, María Cristina Dutto, una mujer extraordinariamente culta que me da una enorme tranquilidad. Nuestro matrimonio laboral va a cumplir treinta años.

–¿Te cuesta arrancar cada nuevo libro?

–No sufro el síndrome de la página en blanco. Tengo en la cabeza el libro armado así que cuando me siento ya empiezo a escribir de una. Lo que sucede es que cada vez demoro más el momento de arrancar.

–¿Por qué?

–Pesa mucho el hecho que cada nuevo libro tiene que ser mejor que el anterior. Pero una vez que arranco, marcha.

–¿Cómo empezaste periodismo?

–Yo quería entrar al diario El País y había empezado a mandar notas sobre distintos temas al secretario de redacción Guillermo Pérez Rossé hasta que llevé una primicia impresionante el 15 de agosto de 1980. Fue el titular principal del diario. Tenía 18 años. Los militares estaban redactando una nueva constitución que fue plebiscitada a fines de ese año y hasta entonces no se conocían sus bases. Me enteré porque en los preparatorios de Derecho tenía una compañera cuyo padre era un militar retirado redactor de esa constitución. Le pedí si lo podía entrevistar, me atendió y me dio toda la información. Guillermo, al día siguiente de publicarse, me llama, me felicita y me dice: “Pero no te marees, no te creas que todas tus notas van a ser portada del diario El País”. Una gran verdad. Y ahí comencé y no paré hasta el día de hoy.

–Hablemos de tu último libro, El precio de una traición.

–Es una historia fundamental para entender el Uruguay moderno, que es la masacre de Paysandú. El sitio duró un año, pero el período más cruento duró un mes, desde el 2 de diciembre de 1864 al 2 de enero de 1865. Detrás de todo eso estaban las ansias de Brasil de volver a restaurar la provincia cisplatina y el control del puerto de Montevideo. En Brasil pesaba un elemento más: el tema de la esclavitud. Uruguay la había abolido cuando surgió como Estado libre e independiente en 1830. ¿Qué pasaba? Rio Grande Do Sul tiene una producción agropecuaria muy similar a la nuestra. ¿Y cuál era su mano de obra? Los negros esclavos. Al enterarse que en 1860 el presidente Berro, en una de sus medidas de política social, va a reinsertar a los negros libertos y posibilitarles que tuvieran educación y enseñarles a leer y escribir, eso provocó un malón de negros esclavos que venían en condiciones miserables a instalarse de este lado. La frontera enorme entre Uruguay y Brasil, que son 1100 kilómetros, era una tierra de nadie y había tráfico de esclavos, se vendían niños y mujeres. Cuando los terratenientes brasileños se dan cuenta de que están perdiendo su mano de obra van a la Corte de Pedro II. El personaje clave ahí es el barón de Tamandaré. Este libro lo que aporta de nuevo es que en Uruguay no se conocían las cartas de Tamandaré, que conseguí en el archivo de la Marina brasileña en Río de Janeiro. Es el héroe de la marina brasileña.

–No entiendo el papel del general Venancio Flores, tan funcional a Brasil y a la Argentina, y no a Uruguay, su patria.

–Es muy difícil entenderlo. Había entablado vínculos con Bartolomé Mitre cuando vivió en Montevideo, exiliado de Rosas y se casó con una uruguaya [Delfina de Vedia]. Flores encarnaba la ambición sin límites.

–¿Y cómo quedó en la historia?

–Olvidado, pero si te ponés a pensar, una de las avenidas más importantes de Montevideo se llama General Flores, también hay un departamento con su nombre y en todas las ciudades hay una calle que se llama Flores porque, además, después lo asesinaron de una manera muy cruenta, atroz, el mismo día que mataron a Berro. Son esas contradicciones que tiene la historia. Lo de Flores es algo incomprensible, por ser elegante en el término.

–¿Cómo son tus relaciones con el mundo editorial?

–Hay mucha tensión. Las relaciones son tormentosas porque uno reclama y exige que los libros sean lo suficientemente difundidos y considerados por parte de la editorial. A mí me interesa que mi obra se conozca y también que se venda porque yo vivo de los derechos de autor y no siempre uno encuentra los interlocutores adecuados. No solo escribo mis libros, sino que también los difundo, trabajo para que se conozcan. Al ser periodista y tener tantos años en el medio tengo muy buena relación con muchísimos colegas a los cuales apelo a la hora de difundir mi trabajo. Tengo buena relación con los libreros, charlo con ellos, pregunto cómo vienen las ventas. Me gusta estar informado, pero es una relación complicada.

–De pronto pasás de un equipazo, como es Penguin Random House, a otro de gran porte, como Planeta...

–Estaba en Peñarol y me fui a Nacional porque veníamos teniendo una cantidad de desencuentros. En Penguin estuve más de diez años y nunca un libro mío salió de Uruguay. Ni con el de China Zorrilla pude entrar a Buenos Aires [localmente lo editó El Ateneo]. Me vinieron a buscar de Planeta, que ya lo habían hecho en dos oportunidades anteriormente, y dije “Este es el momento”. Viene siendo una relación muy buena desde hace cuatro años.

–¿Cuáles son tus planes para adelante?

–Más libros. Quiero tener tiempo y salud suficientes para escribir todas las historias que están en un cuaderno guardado bajo siete llaves. Me hace feliz esto y que a mucha gente le guste, está todo dicho.